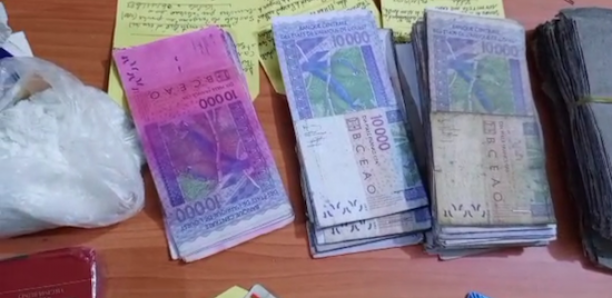

Dakar, 28 juillet (SL-INFO) – Dans la nuit du 22 au 23 juillet 2025, à Dakar, un faussaire est interpellé avec 2000 euros en faux billets. Le chiffre peut sembler anecdotique, presque modeste à l’échelle des grandes fraudes internationales. Mais il dit tout d’un angle mort économique, d’une brèche ordinaire dans les artères monétaires de la ville, celle du change informel, du cash sans trace, du billet sans empreinte.

Derrière cet homme arrêté, il y a un système. Une réalité tolérée, parfois indispensable, souvent ignorée. À Dakar comme dans d’autres capitales africaines, les changeurs de rue occupent une fonction économique centrale. Ils assurent la liquidité là où les banques n’arrivent pas, facilitent les transferts, absorbent les flux touristiques ou diasporiques, pallient les lenteurs administratives. Dans les quartiers commerçants ou aux abords des gares routières, leur présence est une évidence. Leur rôle, officieux mais essentiel.

Mais cette économie parallèle, parce qu’elle repose sur la confiance personnelle plutôt que sur les mécanismes de vérification, reste structurellement vulnérable. Aux faux billets. Aux blanchiments discrets. Aux réseaux transfrontaliers peu visibles. À la frontière poreuse entre besoin de flexibilité et opportunisme criminel. L’arrestation de cette semaine en est un rappel brutal, l’informel, lorsqu’il touche aux flux monétaires, devient un terrain d’exposition majeur aux crimes financiers.

La question n’est pas de criminaliser les changeurs. Elle est de reconnaître le paradoxe. Ceux qui assurent une partie vitale de la circulation monétaire dans le pays évoluent dans un vide juridique, sans reconnaissance statutaire claire, ni outils technologiques adaptés, ni véritable régulation de leur activité. Cette situation n’est pas tenable à long terme. Elle affaiblit la résilience financière nationale, expose les citoyens à la fraude et complique la lutte contre le financement illicite.

Des pistes existent. La numérisation des transactions de change, le référencement officiel des opérateurs, la création d’un statut simplifié mais encadré, voire la mise en réseau d’acteurs privés sous supervision publique. Certaines expériences pilotes en Afrique de l’Est ou dans les zones frontalières ouest-africaines montrent qu’il est possible de sécuriser sans étouffer. D’encadrer sans exclure.

Mais toute réforme supposerait une reconnaissance politique d’un fait souvent dénié. L’informel n’est pas un résidu de l’économie formelle. Il en est une composante intégrée. Et vouloir le réglementer implique d’abord de le comprendre, non comme un problème à effacer, mais comme une réalité à structurer.

L’homme arrêté à Dakar n’est que le visage visible d’un écosystème fragile. Son geste, illégal, révèle une faille plus large. Là où les billets passent de main en main sans trace, la confiance devient monnaie. Encore faut-il lui donner un cadre.